2025年NHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の舞台は、江戸の花街・吉原。横浜流星さんが演じる主人公「蔦重」こと蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)の活躍を毎週楽しみにしている方も多いことでしょう。

そこで、今回のコラムは「蔦重と遊女がもたらした、きものの流行」というテーマでお伝えしたいと思います。

江戸のメディア王、蔦屋重三郎

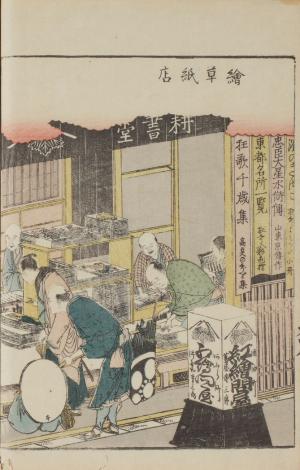

蔦屋重三郎(1750〜97)は、江戸の遊郭・吉原生まれの吉原育ち。20代で吉原大門前に書店『耕書堂』を開業しました。

吉原ガイドの『吉原細見』などを出版したことを皮切りに、版元としてさまざまな出版物を刊行。江戸時代の版元とは、現代の出版社と書店を兼ねた存在です。

ベストセラーを次々生み出すと、事業拡大に合わせて日本橋通油町(現在の日本橋)に進出するなど成功をおさめた“江戸のメディア王”というべき人物です。

北斎が描いた『画本 東都遊』に、絵草紙店として「耕書堂」が描かれています。

花魁のファッション、ヘア、メイクが流行

蔦屋重三郎は、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎といった多くの浮世絵師を抱えていました。

特に、歌麿の「美人画」は、人気のあった遊女や町娘などを描き、彼女たちの華やかで斬新な着こなしを浮世絵や読本などに描きました。

高級遊女である花魁は、豪華な小袖、帯、打掛などを重ね着し、中でも花魁道中の衣装は錦や緞子などの素材を使い、贅を極めたもの。花魁が身につける高価な装飾品や髪型、唇を玉虫色に光らせた「笹紅」という化粧法は、一般の女性たちに模倣され、遊女は時代の最先端のファッションリーダーとなりました。

蔦重が企画・制作した『雛形若菜』は、花魁と禿がトレンドのきものと美しい髪型で装っている姿が描かれたファッションカタログのようなもの。100枚以上にわたる大人気です。

全七組のシリーズ『吉原傾城 新美人合自筆鏡(しんびじんあわせじひつかがみ)』ではドラマで小柴風花さんが演じた松葉屋の 名代の遊女、六代目 瀬川の姿を見ることができます。

黒の打掛を着ているのが瀬川です。「章台折楊柳、春日路傍情 瀬川書」と書かれている文字は自筆と銘打っている通り、瀬川の筆跡。姿が美しいだけでなく、達筆でもあったようですね。

吉原傾城 新美人合自筆鏡

北尾政演 画

天明4年(1784年)

東京国立博物館所蔵

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

江戸のきもの、着付けの変化

吉原の遊女たちは時代ごとに「着付け」や「着こなし」にも新しいスタイルを次々と取り入れていきました。一般女性にも影響を与えた流行をご紹介します。

長襦袢

江戸時代の襦袢といえば、半襦袢のことでしたが、江戸中期になると長襦袢が登場しました。長襦袢の最初は、遊女が部屋着として着ていたものです。吉原を描いた浮世絵などには、長襦袢姿で寛ぐ姿や客の布団に入る姿などが描かれており、豪華なきものとは異なった色気があって、評判になりました。これを流行りものに敏感な町人たちが真似て着るようになったのです。

江戸後期には浮世絵を見て一般女性たちも長襦袢を着るようになり、天保年間(1830〜1844)には、絞りや刺繍など、 着物にも匹敵する豪華なものも現れてきました。そのため、奢侈禁止令の対象となり規制されましたが、女性たちは見えない下着にそれぞれ工夫をして楽しんでいたようです。

江戸名所百人美女(八丁堀)

歌川豊国、国久 画

安政4年(1857)

国会図書館データベース

参考文献:「時代考証家のきもの指南」山田順子

衣紋抜き(抜き襟)の美意識

何十枚もの重ね着や豪華な打掛を纏っていた花魁は、日本髪に油をつけるため、衿に汚れがつかないように、また、うなじの曲線を色っぽく見せるために衿を後ろへ大きく抜いて、衣紋抜き(抜き襟)の着付けをしていました。

専門の着付師が担っていた高度な技術を要する着付けスタイルでしたが、次第にこの粋な着こなしを一般女性も楽しむようになりました。身分や年齢を問わず、うなじの見せ具合を調整する衣紋抜きが着くずしの一手法として定着。現代の振袖や礼装着で、 衿の後ろに約2cmほどの「繰越し」(襟引き)を設けるのは、この江戸期の抜き衣紋の名残とも言われています 。

帯の幅・位置・結び方

寛永期(17世紀中頃)には吉原の遊女たちがすでに約5寸(約15cm)の広幅帯を用いるようになりました。 これが女帯(女性用帯)の幅を次第に広げるきっかけとなり、町方にも広がっていきます。

また、遊女の着姿では、腰ではなく胸下近くへ高く帯を結ぶスタイルが目を引き、一般女性も「腰高」を意識するようになりました。

花魁が「俎帯」と呼ばれる幅広帯を前で結ぶ前結びをしていたこともあり、当時の女性たちは実用性と装飾性を兼ねた新たな結び方を試みるようになりました。こうした帯結びの変化は、その後の太鼓結びへと発展していきました。

青樓十二時 續・子ノ刻

喜多川歌麿 画

江戸時代・18世紀

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

まとめ

きものと江戸を愛する方におすすめのイベント

今回は、蔦屋重三郎と時代のファッションリーダー、遊女がもたらした、

きものの流行についてお話しさせていただきましたがいかがでしたか?

興味を持っていただいた方、きもの、江戸を愛する方に、おすすめのイベントがございます。

2025年5月8日(木)、9(金)、10日(土)、東京・日本橋で開催される『江戸の職人展』。 江戸の伝統を今に受け継ぐきもの作家や工房が一堂に揃い、「きもの展示即売会」と「特別講演会」を行います。

そして、特別企画展示の『浮世絵・歌舞伎 華街「江戸の華展」』では、蔦屋重三郎が江戸の華やぐ町人文化繁栄の基礎をつくり、やがて迎えた文化〜文政期(1804〜30)の貴重な版画や装飾品、工芸品を展示。

『江戸の職人展』

開催日時:2025年5月8日(木)、9(金)、10日(土)

8・9日/10時〜午後8時(10日は午後5時まで)

講演会:平日(10:30〜/14:00〜/18:00〜)、土曜日(10:00〜/14:00〜)

会場:サンライズビル2F ザ・グリーンホール

東京都中央区日本橋富沢町11-12

TEL:03-3665-4538・4539