日本の伝統美を再認識させてくれるエンターテイメントは、きもの好きにとって心が震える体験です。今回のコラムでは、暑い季節でも室内で涼しく鑑賞できる映画、美術展をご紹介します。

大ヒット、全国の劇場で公開中の映画『国宝』、東京・上野の東京国立博物館で開催されている特別展『江戸☆大奥』は、どちらも和装文化の奥深さや美しさを体感できる貴重な機会。きものの見どころにフォーカスして、「もっと着物のことを知りたい」「着付けを学んでみたい」と感じていただけるポイントをご紹介します。

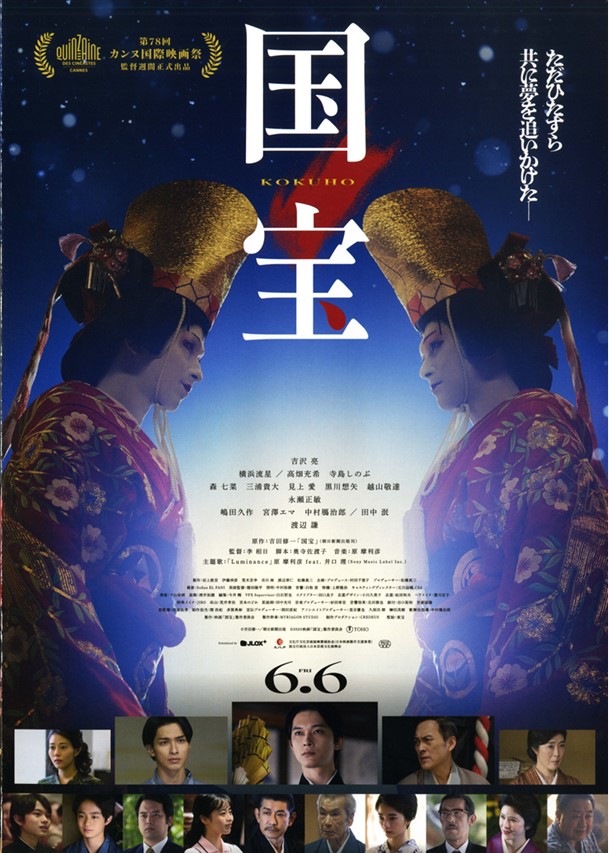

映画『国宝』衣装が物語る、二人の役者の美しく熱い物語

映画『国宝』は、作家の吉田修一が3年間歌舞伎の黒衣をまとい、楽屋や舞台裏での俳優のあり方を観察しつくして書いた同名小説の映画化。任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げた主人公・喜久雄(吉沢亮)の50年を描いた壮大な一代記です。

3時間の大作ですが、時間を忘れるほど物語にのめり込んでしまうほど、圧倒的な映像美と役者や全スタッフのただならぬ熱量が伝わってきます。見終わった後もしばらく余韻が続く、濃密で贅沢な体験ができるので、是非、劇場の画角で見ることをおすすめいたします!

見どころ❶ 本物の衣装も使われた歌舞伎シーン

作品の世界観を支えるのが和装を軸とした衣装です。その中でも、見応えがあるのはやはり歌舞伎の舞台シーン。

衣装を手がけたのは、衣装デザイナーの小川久美子さん。

「二人道成寺」や「二人藤娘」は本物の歌舞伎の衣裳を使用。吉沢さんと横浜さんの溌溂とした若さを生かし、爽やかさが際立つ柄を選んだそうです。

「鷺娘」では、一瞬で衣装替えを行う「引抜」(ひきぬき)で新たな衣裳に変わる白地に銀鼠箔で羽根柄が入れられたきものがデザインされています。

映画「国宝」の公式ホームページには次のような歌舞伎豆知識がありました。

歌舞伎では着物の柄や色味、髪型や化粧で、身分や気質・人柄を表現している。男性が演じる女型がより女性らしく見えるための工夫や帯の結び方が役柄によって異なるなど、細かな特徴も見どころの一つ。

見どころ❷ 歌舞伎役者を支える女たちの装いにも注目

また、歌舞伎の名門を支える梨園の妻や女たちを演じる女優陣の衣装も必見です。

まず、梨園の妻は常に控えめでありながら、伝統と格式を重んじた品格あるきものの着こなしや立ち居振る舞いが求められます。半二郎(渡辺謙)の後妻であり、俊介(横浜流星)の実の母である大垣幸子を演じた寺島しのぶさんは、自身も梨園の出身であることから、その身についた着こなしや佇まいはさすが! 大人女性のお手本になりそうです。

衣装デザイナーの小川久美子さんは、寺島さんが演じる幸子は喜久雄と俊介の踊りの師匠でもあるため、日常では紬や絣、小紋を、表に出る時のきものは彼女の強さが出るような柄を選んだそう。

また、高畑充希さん、森 七菜さん、見上 愛さんら若手が演じる女性の着物には、彼女たちの世代や社会的立場に合わせた文様や色味のきものが使われているので、見比べてみると違いを楽しむことができそうです。

きものの着崩れのなさや、歩く・座る・振り返る動作の美しさは、すべてが計算されつくしています。衣紋の抜き加減、帯の締め方、足さばきなど着付けの理想形を映画で体感することができる作品。映画で歌舞伎に興味を持たれた方は、本物の舞台を観に、きもので行くのもいいでしょう。

『国宝』

監督:李 相日、脚本:奥寺佐渡子

出演:吉沢 亮、横浜流星、高畑充希、寺島しのぶ、森 七菜、三浦貴大、見上 愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎、田中 泯、渡辺 謙

2025年6月6日(金)より全国公開。東宝配給。

詳しくは公式サイト

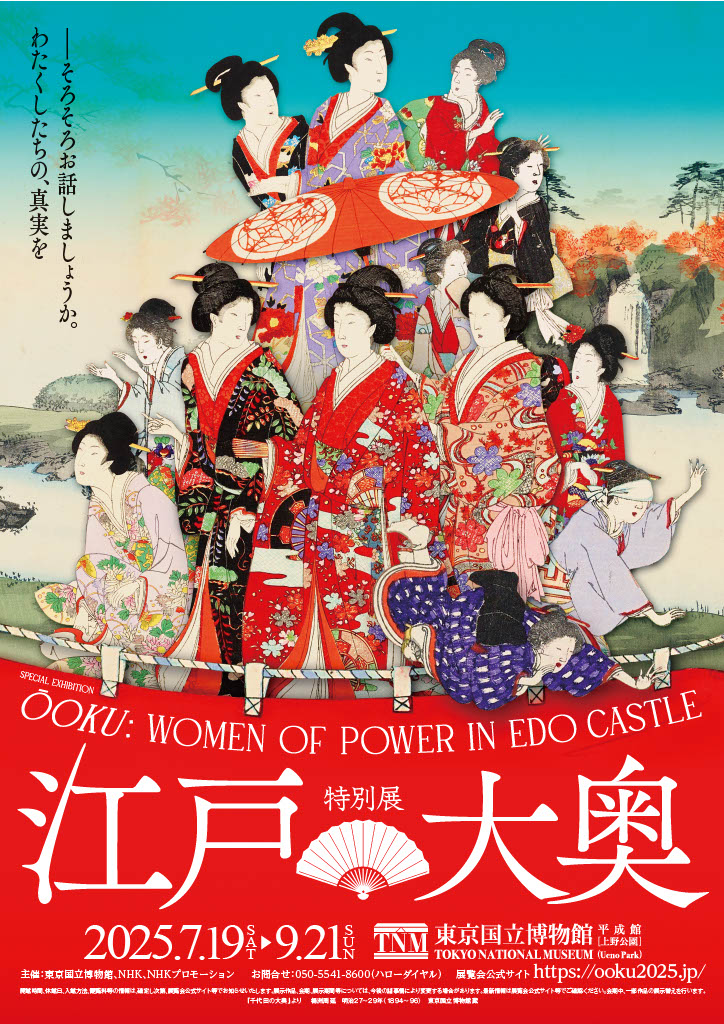

特別展『江戸☆大奥』 大奥の女性がまとった眼を奪われる豪奢な衣裳

徳川将軍家の女性たちが暮らした、江戸城の「大奥」。映画やドラマ、漫画でその世界観を親しまれた方も多いのではないでしょうか。

大奥は、武家社会の中でも特別な世界。格式、規律、権力、そして美。2025年、開催されている特別展『江戸☆大奥』では、その閉ざされた空間で繰り広げられた女性たちの物語が貴重な衣裳や調度品を通して鮮やかによみがえります。

展示会場では、実際に大奥の女性たちが纏ったとされる打掛や小袖などが多数展示されています。

見どころ❶ 豪華絢爛!大奥で演じられた歌舞伎の衣装

大奥には女性の歌舞伎役者が出入りし、女性たちを楽しませました。十一代将軍家斉の時代に活躍した女性の歌舞伎役者、坂東三津江が大奥で演じた際に用いた衣裳の数々は当時の大奥の豪華な舞台を想像させます。大奥で演じられた歌舞伎衣装を一挙公開するのは今回が初のことだそうです。

画像:「羽織・着付 萌黄繻子地的矢模様」

坂東三津所用、高木キヨウ氏寄贈

江戸時代 19世紀 東京国立博物館蔵

見どころ❷ 繊細な刺繍模様は必見! 武家きものの数々

ドラマや映画とは異なる、本来の武家女性たちの装いを紹介。美しい和刺繡で草花や風景を表わした搔取や小袖の数々が四季折々のしきたりとともに展示されています。

画像:「掻取 紅綸子地流水花折枝模様」

貞恭院(種姫)所用

江戸時代 18世紀 東京国立博物館蔵

見どころ❸ 重要文化財 奈良・興福院の刺繡掛袱紗

五代将軍徳川綱吉が側室である瑞春院(お伝の方)にあてて、贈り物の上に掛けて送ったと伝えられる掛袱紗が全31枚公開されています。元禄期における最高の刺繡技術を用いて制作された逸品ぞろい。

画像:重要文化財「刺繡掛袱紗 浅葱繻子地杜若と撫子に酒器『長生』字模様」

瑞春院(お伝の方)所用

江戸時代 17~18世紀 奈良・興福院(奈良市)蔵

※会期中、展示替えあり

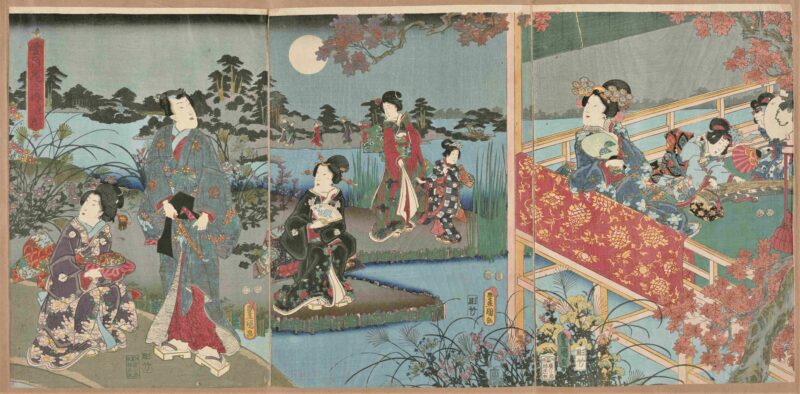

見どころ❹ 大奥の様子を錦絵で見る 『千代田の大奥』40場面

『千代田の大奥』は、知られざる大奥の女性たちの生活を楊洲周延が描いた錦絵です。庶民があこがれた江戸城の大奥の様子が、実物で全場面見られる、またとない機会です。

画像:『千代田の大奥』よりり「千代田大奥 御花見」楊洲周延筆

明治28年(1895)東京国立博物館蔵

※会期中、展示替えあり

見どころ❺ 大奥のヒロインたちをゆかりの品とともに

歴代の御台所や側室、絵島生島事件で有名な月光院付きの御年寄である絵島や、十三代将軍徳川家定などに仕えた将軍付き御年寄・瀧山をはじめとする女性たちをゆかりの品々とともに紹介。

画像:画像:小袿 萌黄地葵唐草筥牡丹紋二陪織物 天璋院(篤姫)所用

江戸時代 19世紀

東京・公益財団法人 德川記念財団蔵

※会期中、展示替えあり

会場に並ぶ打掛や小袖は、金糸や銀糸をふんだんに用いた織物、友禅や刺繍による繊細な装飾、吉祥文様など日本の染織技術の粋を極めたものばかり。

位の高い女性ほど、きものに施される文様や配色に制限と意味があり、衣装そのものが、権威、知性、教養の象徴であったことが見てとれます。「美しくあることは、地位を守るための鎧だった」。そんな時代の息吹をきものは今に伝えています。

浴衣・きもので来場すると、オリジナルうちわ(紙製)のプレゼント(先着200名)もあるそうなので、涼しげな装いで鑑賞し、大奥の世界を楽しんでみてはいかが。

特別展『江戸☆大奥』

会期:2025年7月19日(土)~9月21日(日)

※会期中、一部作品の展示替えあり

会場:東京国立博物館 平成館(上野公園)

詳しくは、公式サイト:https://ooku2025.jp/

まとめ きものは見るだけでなく、着ることで理解が深まります

今回のコラムでは映画『国宝』と特別展『江戸☆大奥』の見どころをご紹介しましたがいかがでしたか?

映画や展覧会で出合った美しいきもの。

「この柄にはどんな意味があるんだろう?」「この帯の結び方はどうやっているんだろう?」という興味から、「自分でも着られるようになりたい」「きものの意味や歴史も学びたい」そう思った方は、着付け教室での学びがおすすめです。

長沼静きもの着付け教室では、初心者の方でも安心して始められるレッスンをご用意。着付けの技術を学ぶだけでなく、TPOに合わせたコーディネートや、日本文化としての着物の意味・歴史も学べるのが特長です。また、映画や展覧会で見たような伝統的な装いの再現や自分自身の美しさを引き立てる所作の習得も、丁寧にサポートいたします。

映画のように優雅に、歴史の中の女性たちのように気品高く――。

着物を身にまとう喜びを、あなた自身のものにしてみませんか。

まずはお気軽に無料体験レッスンへ